编者按:春耕在即,习近平总书记近期对全国春季农业生产工作作出重要指示强调,越是面对风险挑战,越要稳住农业,越要确保粮食和重要副食品安全。把农业基础打得更牢,把“三农”领域短板补得更实,要在严格落实分区分级差异化疫情防控措施的同时,全力组织春耕生产,确保不误农时,保障夏粮丰收。

从2019年12月21日中央农村工作会议召开,到2月5日,《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》(中央一号文件)的发布充分说明,党中央将“三农”工作置于重中之重。

抚今追昔,结合“中国之治”和湖南省情,作家吕高安撰写成“农耕文明与国家治理”纵横谈上、中、下3篇。我们特发三篇,以期对发展“三农”,坚决打赢脱贫攻坚战、决战决胜全面小康,弘扬农耕文明精神,在思想上、理论上乃至行动上有所裨益。

古今文艺不忘挖掘农耕文明

鲁迅在《且介亭杂文.门外文谈》中提出“杭育杭育派”。我们先祖干活抬木头,吃力难行了,便发出“杭育杭育”的声音,以缓解压力,唤起同心齐力。没有文字,约定俗成的”杭育杭育“,就是原始诗歌,最早的文艺。

一首无名氏民歌《击壤歌》,更生动地反映怡然自适的农耕生活:“日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉”。

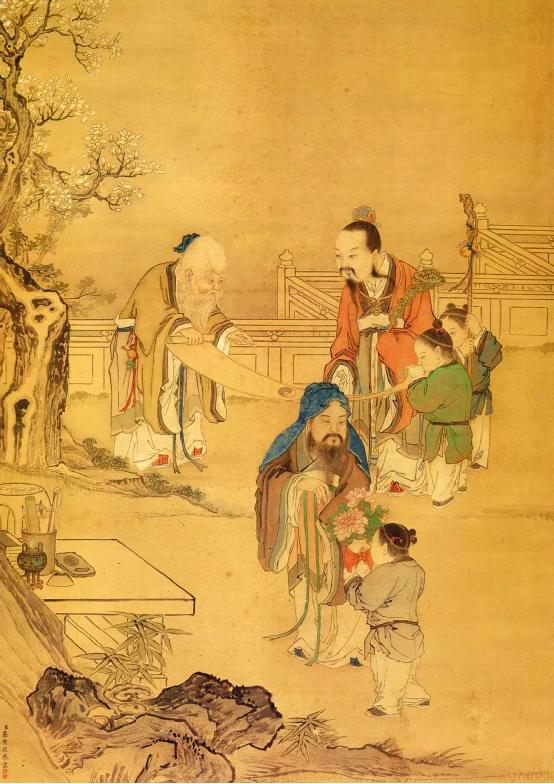

福禄寿喜是农耕文明内容之一。资料图片

文艺源于生活,有什么样的生活就有什么样的文艺。200万年前,华夏先民就制造、使用简单的石器、骨器,以后从事种植养殖、桑麻编纺,男耕女织,分工明确,农耕文明逐渐形成。相应地,农耕生活便是早期文艺的主要题材。

从诗经楚辞,到秦汉曲赋、唐诗宋词、元散曲、明清小说;从“杭育杭育“到”关关雎鸠“,到后羿射日、女娲补天、大禹治水,到牛郎织女、白蛇许仙、梁山伯与祝英台;从最早的散文集《尚书》,到最早的国别史《国语》;从《春秋》《左传》,到《世说新语》《搜神记》,到三国红楼水浒西游记……中国文艺在反映人与人、人与神、人与土地、人与动物、人与自然,人与社会等关系中,无不投射农耕文明的影子。

比如,诗经“天何言哉!四时生焉,百物生焉,天何言哉”;唐代诗人林杰“长安城中月如练,家家此夜持针线”;杜甫“秋菰成黑米,精凿传白粲。玉粒足晨炊,红鲜任霞散”等等,太多作品反映春耕秋收、耕读传家、宁静简朴、男孝女巧、天人合一的农耕社会生活轨迹、发展规律、伦理道德。

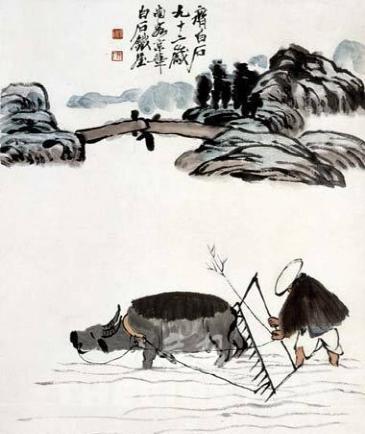

农人之梦,丰收之梦。蒋志舟摄

“开荒南野际,守拙归田园。方宅十余亩,草屋八九间”。自陶渊明开创田园诗2000多年来,王维、孟浩然、韦应物、范成大等多少文人以“三农”为题材,吟诗作赋,感怀伤世,寄物言情,留下了许多千古杰作。

《水浒传》是一部以农民为题材的长篇小说。人物刻画、场面描写、矛盾冲突、气氛烘托,以农耕社会为底色进行渲染。请看第8回段落:

林冲等谢了店主人出门,走了三二里,果然见座大石桥。过得桥来,一条平坦大路,早望见绿柳荫中,显出那庄院。四下一周遭一条阔河,两岸边都是垂杨大树,树荫中一遭粉墙。转弯来到庄前,那条阔板桥上坐着四五个庄客,都在那里乘凉……

柴进便唤庄客叫将酒来,不移时,只见数个庄客托出一盘肉,一盘饼,温一壶酒;又一个盘子,托出一斗白米,米上放着十贯钱,都一发将出来。柴进见了道:“村夫不知高下,教头(林冲)到此,如何恁地轻意?唗,快将进去。先把果盒酒来,随即杀羊相待,快去整治。”林冲起身谢道:“大官人,不必多喝,只此十分够了。”柴进道:“休如此说。难得教头到此。岂可轻慢。”庄客便如飞先捧出果盒酒来,柴进起身,一面手执三杯,林冲谢了柴进,饮酒罢。

随意提取200多字,就有庄院景色、桥头乘凉、饼肉托盘、待客劝酒……众多北方农村日常生活的描写,旨在为塑造梁山英雄的豪侠气概进行背景铺垫。

《韩非子》《史记》《水经注》都有中国岩画的记录。2017年秋,观潮君在宁夏银川参观了贺兰山岩画,被春秋战国到西夏时期,先祖绘制在岩石上原始简单的农耕生活画所震撼。不过,江苏连云港市将军崖“鱼形岩画”的发现,刷新了中国岩画最早纪录。人面、兽面、鱼、农作物等图像,说明7000多年前,中华先祖就有怡情雅兴、绘制“东方天书”了。

诗歌诗歌,古代中国诗、歌不分。音符飘过历史的天空,才形成更加活泼热烈、开朗明快的现代民歌。“禾苗在农民的汗水里抽穗,牛羊在牧人的笛声中成长。西村纺花,东港撒网,北疆播种,南国打场……”歌曲《在希望的田野上》以优美的旋律,将听众带进热情洋溢的农耕文明画图,感受改革开放的农村巨变,农民发自内心的喜悦,洋溢着浓厚的爱国主义情愫。

由此回溯到汉族秧歌、盘鼓舞、苗族和佤族的木鼓舞、壮族、瑶族的陶鼓舞,瑶族、布依族的铜鼓舞等,都是农耕生活的演绎升华。“秧歌”是农人插秧、拔秧中为减轻背弓劳累之苦,而扭动活跃身躯;或是农人为庆祝抗洪抢险胜利,而手舞足蹈形成的。

20世纪,不少左翼作家将笔触对准底层百姓,传播农耕文明。《萌芽月刊》《拓荒者》《十字街头》等,好像从地里长出的刊物。鲁迅笔下的阿Q、祥林嫂,茅盾创作的《林家铺子》《春蚕》,蒋光慈的《咆哮的土地》,还有丁玲、张天翼、叶紫等人的小说,田汉、洪深、夏衍等人的戏剧,都从不同角度、不同层面、不同意义上表现“三农”生活。

解放后,梁斌长篇小说《红旗谱》表现以北方农村为代表的阶级关系;周立波《山乡巨变》表现从农业初级社到高级社的农村社会面貌、农民精神面貌;柳青《创业史》表现中国农业社会主义改造历史风景。

改革开放以来,社会冲击波催生了一批乡土作家,他们紧贴着乡土变迁,关注农村生活和农民思想、处境变化,将血缘亲情、山川土地、伦理道德、宗法秩序、爱恨情仇、乡亲乡愁,置于翻天覆地的大背景中,创作了大量带露珠、冒热气、散发泥土芳香、激扬时代鼓点的文学作品。

《平凡的世界》剧照。

如路遥长篇小说《平凡的世界》,深刻展示改革开放初期时代大变迁下,陕北普通劳动者的劳动与爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐。王跃文《漫水》故事发生在作者家乡、湖南溆浦一个叫“漫水”的村子,通过两个主人公,写出农耕村庄的平静悠长,古韵芳香,人情冷暖。

贾平凹《秦腔》写农民与土地的关系、社会转型期的心灵冲击和变化;《土门》写一个村庄的城市化;《带灯》写一名乡镇干部如何处理乡村矛盾纠纷……那么深刻隽永、淋漓尽致,作者堪称“三农”专家了。

这正好应证了一个道理:人物性格、人物形象、地域文化,与群体所处地理环境、社会环境、生存环境密切相关。“二人转”为什么唱腔高亢粗犷,唱词诙谐风趣,甚至俏皮自谑?缘自清末民初,大批山东、河北人“闯关东”,面临残酷无助的拓荒生活,缘自东北地广人稀、民风豪爽好义。

不仅如此,文运同国运相牵,文脉同国脉相连。

“三农”问题是关系到国计民生的根本性问题。新中国成立70年至今,中国农民占比少了五成,但仍有5亿多人生活在农村。在脱贫攻坚、乡村振兴的大背景下,地域广阔的农村正在上演前所未有的精彩故事,正在发生翻天覆地的历史变迁。作为时代前进号角的文艺和文艺创作主体的作家,深入农村生活,深入农民之中,反映当下中国乡村正在进行的伟大实践,进行无愧于时代的文艺创造,也是文艺创作者的责任和担当。

2019年8月在中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖中获特别奖的《乡村国是》,由湖南作家纪红建创作,被誉为“一部鲜活感人的中国故事”,曾获得第七届鲁迅文学奖。作者跋山涉水,走访了西部多个省份39个精准扶贫主战场202个村庄,讲述中国脱贫攻坚的巨大成就,展现以农耕社会为基础的中国大地波澜壮阔的扶贫开发热潮,传递了中国情怀,以及农耕文明与工商文明的碰撞的强烈震撼力。电影《十八洞村》曾获得中国电影华表奖、百花奖,它以精准扶贫首倡地湘西花垣县十八洞村的真实故事为原型,讲述贫困户为改变现状,在扶贫工作队的帮扶下,打一场脱贫攻坚战,在生活脱贫的同时完成了精神上的脱贫。

这些作品,写的都是乡村生活,也都是反映时代的精品力作。 一个时代有一个时代的文艺,作家艺术家沉下身子,对准“三农”,对准农耕文明,创作出接地气、有筋骨、有温度的作品,丰富人民的精神文化生活,鼓舞人们前进的信心和勇气,永远都不会过时。

发展“三农”、弘扬农耕文明正当时

说起农耕文明,有人认为只是看看农时,行行农事,面朝黄土背朝天,晴天一身灰雨天一身泥,是“土夫子”之“劳什子”,与互联网时代相去甚远,早已过时。

说起现代农业、乡村振兴,有人认为是农民的事、农村的事、农村干部的事,于自己无关。假如遥控器撞上“三农”节目,马上调频。偶或看看农耕文明的资讯,也是打发无聊。有人写写孩童牧歌,回忆农耕经历,只是茶余饭后之消遣。

雾起紫鹊界。彭蝶飞供图

当下不少年轻人,对于农耕文明,更是事不关己高高挂起。著名作家王跃文感叹,他身边的青少年能够目识韭菜、麦苗之别,能数出10种以上植物名称的,已经不多了。

想起“何不食肉糜”的典故。饥荒之年,百姓挖草根、吃野菜,有的活活饿死。为此,晋惠帝司马衷冥思苦想出“解决方案”:“百姓无粟米充饥,何不食肉糜?”老百姓饿着肚子,没有饭吃,怎么不去吃肉粥呢?

更有甚者,以为科技即将发展到人不需五谷杂粮,只需一种“魔化物”即可养生保健了。

所以,鄙视“三农”、鄙视农耕文明、鄙视体力劳动现象屡见不鲜。一些地方青壮年外出打工,留下童和叟;农村打牌赌博、买码斗牛成风,农业生产消极敷衍,只有几个老农赶着牛“嚯哧嚯哧”;良田沃土被任性侵占,私宅越修越多;稻田变菜地,菜地变荒地,荒地长杂草……不少村庄已经老去,农耕技术濒临失传,生态环境发生巨变。

难道不需要发展“三农”、不需要农耕文明了吗?答案当然是否定的。

从茹毛饮血、鸿蒙未开,到现代化、机械化、智能化;从刀耕火种、人耕牛犁,到电排灌溉、播种机收割机……历史车轮滚滚向前,社会发展势不可挡。今天的中国,工业文明、商业文明、城市文明方兴未艾,我们再也不必全民从事农业,再也不单靠农田秀肌肉了。

但是,社会再怎么发展,也改变不了人食五谷。农业是一个国家生存的基本保障、国民经济基础,“三农”问题是关乎国计民生的大事。

农耕文明,不是一箪食一瓢饮那么简单,它是长期耕作形成的适应农业生产、生活需要的国家制度、礼俗制度、文化教育等的文化集成,是工业文明、商业文明之基础,是中华文化不可或缺的部分。

炊烟升腾。蒋志舟摄

我国占有耕地、淡水资源分别不到全球10%、6.5%,却养活了世界20%的人口;粮食产量连创历史新高,2019年,全国粮食总产量66384万吨,同比增加594万吨,增长0.9%,刷新历史纪录;中国正处于粮食安全形势最好的时期。

但是,我们必须看到,我国还需大量进口小麦、玉米、大米、肉食蛋品,“中国是美国农产品第二大出口市场,是美国大豆第一大出口目的地、棉花第二大出口目的地”“我国85%左右的大豆要靠进口,一年大豆进口量在9000万吨左右”。

我国发展现代农业、成为农业强国、确保粮食安全任重道远。

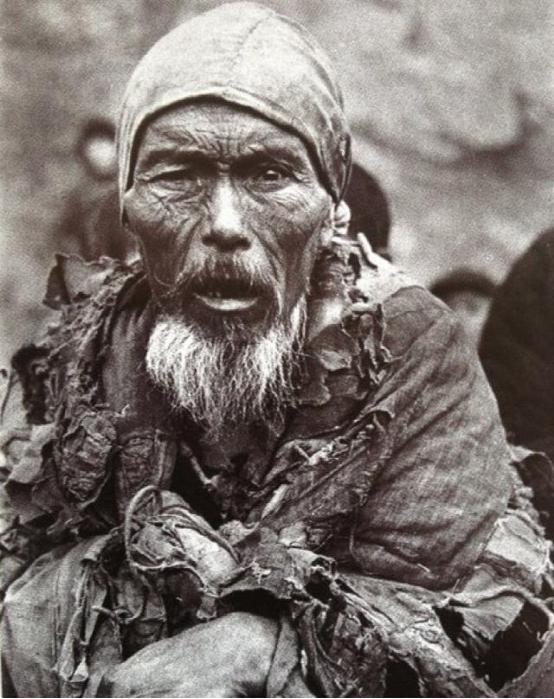

历史上,天灾人祸导致的饥荒是国人挥之不去的沉痛记忆。

光绪初年,因为鼠目寸光,受鸦片高利润诱惑,不少农民侵占大片耕地大种罂粟,加之大旱连发,粮食歉收,导致“丁戊奇荒”。树皮、观音土、草根啃完,灾民只好将石头磨成渣下咽。

1942年大饥荒,仅河南一省111个县就有96个县受灾,150万人饿死,伤病更是无数,致“白骨露于野,千里无鸡鸣”。

1942年河南大饥荒图片。资料图片

历史昭示我们,无论过去现在还是将来,吃饭始终是头等大事。当前,世界处于百年未有之大变局,国际形势复杂多变,迫使我们必须时刻保持清醒,在“三农”问题上、在粮食生产供应上,居安思危、防患于未然。

要确保粮食安全、发展现代农业,必须“藏粮于地,藏粮于技”。藏粮于地,就是建设高标准农田,提升耕地质量;藏粮于技,就是推进种业科技创新,选育一些高产、优质、多抗的新品种。要在基层配套一些绿色、节本、高效的生产技术,同时发展农业机械化,推进农机农艺的结合。

要确保粮食安全、发展现代农业,必须下狠心保护耕地。习近平总书记强调:“耕地是我国最为宝贵的资源。我国人多地少的基本国情,决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好,绝不能有闪失。”

耕耘希望 蒋志舟摄

“莫嗔焙茶烟暗,却喜晒谷天晴”。践行习近平三农思想、国家“粮食安全”战略,必须弘扬农耕文明精神,勿忘中华农耕文明的初心本色,未雨绸缪,居安思危,扎扎实实推进农业现代化,高效种好自己的粮食,端牢自己的饭碗。唯其如此,才能保证“手中有粮,心里不慌”,才能在波诡云谲的国际局势中“任尔东西南北风”“乱云飞渡仍从容”。